記述の書き方がCDで学べ、良問30問で完成記述の戦場

配点の高い記述問題をゼロから丁寧に学べる

- 教材タイプ

- 授業 暗記 演習

- 分野

-

- 地理

- 歴史

- 公民

- 時事

- 対象学年

-

- 1年生

- 2年生

- 3年生

- 4年生

- 5年生

- 6年生

- 価格

-

- 19,800円(税抜)

塾では学べない記述問題の書き方・ノウハウを、

32分のCD授業で徹底指導。

その後、質の高い問題演習30問(1問につき約10分の解説付き)を、

1日1問のペースで30日続ければ、家庭学習だけで

記述問題は満点レベルの力に!

中学受験 家庭学習用教材部門

3冠達成!

調査方法: インターネット調査 / 実施委託先: 日本コンシューマーリサーチ 2022年1月実施 /

調査概要: 中学受験教材のブランドイメージ調査 / 調査対象: 小学生の保護者319名

記述の戦場教材の強みと開発経緯

なぜ32分の記述の書き方・テクニックのCD授業を受け、

その後に30問の問題演習を1日1問するだけで、

記述問題が満点をとれるようになるのか?

それは…

毎年すべての中学の入試問題を解いている開発者 野村が、

記述問題の書き方やノウハウを1からCD授業で伝授。

さらに長年の研究の結果、

記述問題の解き方を3パターンに分類し、1問1問徹底的に、

パターン別の解き方や採点官の好む解答を解説しているから。

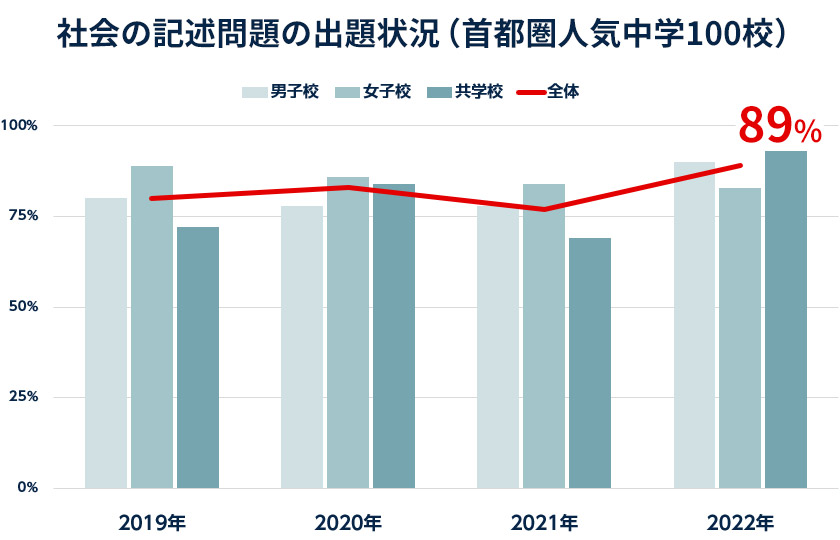

そもそも人気中学や難関中学のうち、何%の中学が社会で記述問題を出題するかご存知でしょうか。

その数、およそ89%。

しかも、そういった人気中学、難関中学の合格最低点ライン上では、1点違うだけで30人順位が違ってくる中学もあり、配点4点の記述たった1問で合否が左右されてしまいます。ですので、記述問題は必ず対策しなければいけない問題形式になっています。

記述問題を落としてはいけない

中学校一覧(※あいうえお順に掲載 / 随時更新中)

あ行

- 市川中学校

- 浦和実業学園中学校

- 穎明館中学校

- 江戸川学園取手中学校

- 桜美林中学校

- 大宮開成中学校

- お茶の水女子大学付属中学校 (国立)

か行

- 開智中学校

- 春日部共栄中学校

- 関東学院中学校

- 公文国際学園中等部

- 慶應義塾中等部

- 國學院大學久我山中学校

さ行

- 栄東中学校

- 自修館中等教育学校

- 芝浦工業大学柏中学校

- 渋谷教育学園渋谷中学校

- 渋谷教育学園幕張中学校

- 湘南学園中学校

- 昭和学院秀英中学校

- 成蹊中学校

- 成城学園中学校

- 聖望学園中学校

- 専修大学松戸中学校

た行

- 玉川学園中学部

- 多摩大学附属聖ヶ丘中学校

- 中央大学附属中学校

- 東京学芸大学付属世田谷中学 (国立)

- 東京成徳大学中学校

- 東京電機大学中学校

- 東京農業大学第一中等部

- 桐光学園中学校

- 獨協埼玉中学校

な行

- 日本大学藤沢中学校

は行

- 法政大学中学校

ま行

- 茗溪学園中学校

- 明治学院中学校

- 明治大学付属明治中学校

- 森村学園中等部

ら行

- 麗澤中学校

わ行

- 早稲田実業学校中等部

あ行

- 浅野中学校

- 麻布中学校

- 足立学園中学校

- 栄光学園中学校

か行

- 海城中学校

- 学習院中等科

- 暁星中学校

- 慶應義塾普通部

- 攻玉社中学校

- 駒場東邦中学校

さ行

- サレジオ学院中学校

- 芝中学校

- 芝浦工業大学中学校

- 城西川越中学校

- 城北中学校

- 逗子開成中学校

- 聖光学院中学校

- 世田谷学園中学校

た行

- 高輪中学校

- 東京都市大学付属中学校

- 桐朋中学校

- 獨協中学校

は行

- 法政大学第二中学校

ま行

- 武蔵中学校

- 明治大学付属中野中学校

ら行

- 立教池袋中学校

わ行

- 早稲田大学高等学院中学部

あ行

- 跡見学園中学校

- 江戸川女子中学校

- 桜蔭中学校

- 鴎友学園女子中学校

- 大妻中学校

- 大妻多摩中学校

- 大妻中野中学校

か行

- 学習院女子中等科

- 神奈川学園中学校

- 鎌倉女学院中学校

- カリタス女子中学校

- 吉祥女子中学校

- 恵泉女学園中学校

- 光塩女子学院中等科

- 晃華学園中学校

- 国府台女子学院中学部

- 香蘭女学校中等科

さ行

- 相模女子大学中学部

- 実践女子学園中学校

- 品川女子学院中等部

- 淑徳与野中学校

- 頌栄女子学院中学校

- 湘南白百合学園中学校

- 女子学院中学校

- 女子美術大学付属中学校

- 白百合学園中学校

- 聖心女子学院中等科

- 聖セシリア女子中学校

- 清泉女学院中学校

- 洗足学園中学校

- 捜真女学校中学部

た行

- 田園調布学園中等部

- 東京純心女子中学校

- 東京女学館中学校

- 東洋英和女学院中学部

- トキワ松学園中学校

- 豊島岡女子学園中学校

な行

- 日本女子大学附属中学校

は行

- フェリス女学院中学校

- 富士見中学校

- 雙葉中学校

- 普連土学園中学校

ま行

- 聖園女学院中学校

- 三輪田学園中学校

や行

- 山脇学園中学校

- 横浜富士見丘学園中等教育学校

- 横浜雙葉中学校

わ行

- 和洋国府台女子中学

あ行

- 愛知淑徳中学校 (愛知)

か行

- 海陽中等教育学校 (愛知)

た行

- 滝中学校 (愛知)

- 東海中学校 (愛知)

な行

- 南山中学校女子部 (愛知)

さ行

- 須磨学園中学校 (兵庫)

な行

- 西大和学園中学校 (奈良)

ら行

- 洛星中学校 (京都)

あ行

- 愛光学園中学校 (愛媛)

か行

- 久留米大学附設中学 (福岡)

さ行

- 青雲中学校 (長崎)

は行

- 函館ラサール中学 (北海道)

- 広島学院中学校 (広島)

な行

- ノートルダム清心中 (広島)

ら行

- ラ・サール中学校 (鹿児島)

※なお、ここに掲載されていない中学校でも記述が必要な中学は年々増えています。4年生、5年生は選択肢を広げておくという意味でも記述は先取り対策をしてください。

6年生の場合、志望中学の過去問で記述が出題されるかどうか確認してみて下さい。そして1問でも記述問題が出題されている場合は、記述対策をしないと合格が遠のいてしまいます。

しかし、現時点であなたのお子様は十分な記述対策ができているでしょうか?

「始めから解くことを放棄している」

「記述対策がしっかりできる教材が見つからない」

「過去問を何となく解いて○☓をつけるくらいしか、対策の仕方が分からない」

そんなご家庭がほとんどでしょう。

そういった悩みを解決するために、記述問題の書き方やテクニックがイチから効率的に学べ、お子様が記述問題で満点をとれるようにしてあげたい。そんな想いから、この教材を開発しました。

記述の戦場では、社会のカリスマ講師 野村が、「そもそも解答欄に何文字書けば良いのか」「1問につきどのくらいの時間で解けばよいのか」など、塾では絶対に教えてもらえないような記述の書き方やテクニック、ノウハウを32分の講義CDでイチから丁寧に解説しています。

さらに、長年の研究によって、入試で出題される記述問題を次の3つのパターンに分類し、パターン別に高得点になるテクニックを公開。

※野村恵祐 著書

『中学受験 第一志望に合格したいなら“社会”の後回しは危険です』(学研プラス)

第4章でさらに詳しく紹介

パターン1「知識確認パターン」

・・・その語句・出来事がどういった経緯、背景で起こったか、

その知識が定着しているかどうか確認するパターン

(問題例1) 野菜の促成栽培とは、どのような栽培方法か、簡潔に述べよ。

(問題例2) なぜ、日本はイギリスと日英同盟を結ぶ必要があったのですか。

パターン2「資料読み取りパターン」

・・・問題文に図表や資料、データ、地勢図に関する文章、写真がついており、

それをベースに分析して、正しい読み取りができているか説明させるタイプのパターン。

問われている内容に関して、元々自分の持っている知識を書くのではなく、

問題で提示された具体的事実や資料・データ等をしっかりと整理したうえで、

あくまで資料を読み取れる情報を中心に解答することがポイントです。

パターン3「思考力表現パターン」

・・・時事問題や日常の出来事、テレビやニュース報道などを取り上げ、

受験生の思考力を試してくるパターンです。答えが一つに限定されておらず、

あくまで正しい論理で、採点官を納得させることが出来るかどうかがポイントです。

※特に難関校には人気のタイプのパターンです。

記述の戦場は、この3パターンをバランスよくこなせるように、地理10問、歴史10問、公民10問の全30問を選びに選び抜いて収録しました。そして、各パターンの問題ごとに「どのように考え、どのように答えるのが正解か、どういった書き方が採点官に好まれるか」を講義CD内で徹底解説しています。

そのため、社会の記述問題が、短期間でパワーアップできる教材になっています。

スタディアップ代表野村 恵祐 (のむら けいすけ)

群馬県生まれ、広島県育ち。愛光高校、慶應義塾大学商学部卒業。著書の出版や雑誌などのメディアを通じて、保護者に対して社会の戦略を伝える一方、長年にわたって、家庭学習で社会の成績を効率良くアップさせるような講義CD・テキストなどの教材開発・プロデュースを行い、年間に3,000名以上の受験生、及び、その父兄と関わっている。

記述の戦場喜びの声/口コミ

Case01

ピロ様小学6年生 / 東京都

Case02

こうちゃん様小学6年生 / 神奈川県

記述の戦場を使いはじめたら色々なルールがあることを知り、問題をこなしていくうちに、コツをつかんできたようです。当たったらラッキーではなく、確実に点のとれるものになりそうです。

記述の戦場教材の内容

記述の書き方の極意が学べる

テキスト15ページ分のテクニック集&32分の授業CD

記述の戦場は、実際の問題を解く前に、

「記述の極意」というテキスト15ページ分のテクニック集を見ながら、

32分の講義CDでテクニックを身につけていきます。

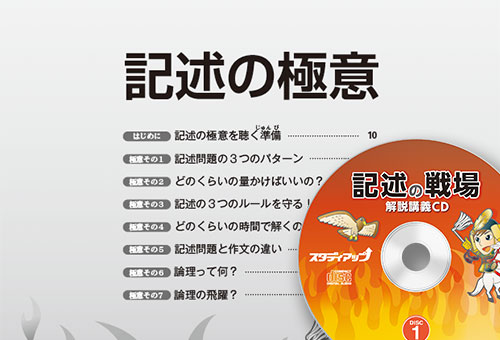

記述の極意 目次 (15ページ分)

はじめに・・・記述の極意を聴く準備 / 極意その1・・・記述問題の3つのパターン / 極意その2・・・どのくらいの量かけばいいの? / 極意その3・・・記述の3つのルールを守る! / 極意その4・・・どのくらいの時間で解くの? / 極意その5・・・記述問題と作文の違い / 極意その6・・・論理って何? / 極意その7・・・論理の飛躍

このように、

- 記述問題はどのようにパターン分けできるのか

- 文字数の指定がある場合とない場合、それぞれ何文字書けば良いのか

- どのくらいの時間で解けば良いのか

など、記述問題を解くうえで必要な考え方や細かいテクニックまで、イチから記述を学べる内容になっています。そのため、実際の記述問題を解き始める前に学ぶことで、書き方のノウハウを身につけた状態で実践に入れます。

3パターンの解き方を

バランス良く身につけられる30問

開発者 野村の長年の研究によって、独自に記述問題を以下の3パターンに分類し、パターン別の解法を編み出しました。

- パターン1 「知識確認パターン 」

- パターン2 「資料読み取りパターン」

- パターン3 「思考力表現パターン」

記述の戦場は、地理10問、歴史10問、公民10問の計30問、3パターンの良問をバランスよく収録。どのパターンの記述問題に対してもしっかりとした力を身につけられます。

また、地理、歴史、公民の分野別に問題を分けているので、「4年生は地理」「5年生は地理・歴史」といった活用法で、人気中学、難関中学への先取り対策もできます。

テクニックと知識が、耳で聴いて身につく

1問10分の「解説講義CD」

30問すべての記述問題に、1問約10分のCD解説がついています。

講義CDでは、単なる答え合わせではなく、

「その問題がどのパターンに当てはまり、どのようなキーワードを

入れ込むべきなのか」などの一番大事なポイントはもちろん、

ほとんどの受験生が悩む以下のようなポイントを徹底的に講義しています。

- 句読点は字数にカウントするのか?

- 文章の終わり方はどのように終われば良いのか?

- 30字以内や25字程度と指定された場合、実際は何文字以上書けばよいのか?

- 字数の指定がない場合、どこまで書けば採点対象になるのか?

さらに市販の問題集とは違って、問題の収録順も知識がキレイに整理されるようにこだわって収録しています。

例えば歴史の場合、時代の古い順から新しい順に問題を並べており、各時代の良問を選んで収録しています。そのため、記述問題を解いてCDの解説を聴くだけで、時代ごとのつながりや全体の流れも再確認できます。

過去問の解答例では学べない

出題者の意図を見抜いたオリジナル模範解答

過去問に掲載されている模範解答は、塾関係者の講師の方々に1人5校ほど模範解答をつくってもらい、それを掲載していることが多くなっています。

そのため、同じ学校でも年度によって解答作成者が違うこともあり、質の悪い解答、出題者の意図が見抜けてない解答が多くあります。

一方で、「記述の戦場」の模範解答は、毎年すべての中学の試験問題を解いている中学受験 社会科専門講師の開発者 野村が作りあげたオリジナル解答です。必要なポイントをどのように書くべきなのかもオリジナル解答からも学べます。

記述の戦場教材の使い方

STEP01

講義CDとテキストで「記述の極意」を学ぶ

まずはテキストの最初の15ページを、付属の授業CDを聴きながら学習。

記述の書き方やテクニックをイチから学ぼう。

STEP02

教えてもらった書き方のテクニックを使って

実際の問題を解く

「記述の極意」で学んだテクニックを実践しよう。解く量は、1日1問~2問が適量。

STEP03

1問ごとに解説講義CDを聴く

問題を解くごとに、CDで解説を聴く。この問題はどのパターンに当てはまるのか、

パターン別解法と、その問題を解く上で絶対に必要な知識を、耳で聴いて覚えよう。

もしCDの解説を聴いて、

知識の土台が足りないと思った場合は・・・

別教材「コンプリートマスター」「プラチナインプット」「フラッシュカード」で、

もう一度、重要知識の土台を作る軌道修正をしましょう!

記述の戦場教材の料金

記述の戦場

※ 現在、多数の申込をいただいており、

在庫がなくなった場合は2週間〜1ヶ月程度お待ちいただく場合があります。

TVで紹介されたり、雑誌や新聞などのメディア掲載されたことで、全国各地から昼夜問わず、分単位で多くの注文が殺到しています。

そのため完売になってしまうことも多く、わずかの差でご購入できなかった方々からご不満の声をいだたくこともございます。

在庫が少なくなったときはできるだけお知らせするようにしていますが、

ホームページの更新が間に合わない場合もございますので、 お申し込みはなるべくお早めにお願いいたします。

期間限定キャンペーン

1回のお申し込み合計金額が税抜30,000円以上の方全員に

『スピーカー付きCDプレーヤー(6,500円相当)』を無料プレゼント中です!

スピーカー付きCDプレーヤーがあれば、届いたその日から、

お子様の学習机の上ですぐに授業を受けることができます。

記述の戦場に組み合わせると効果的な教材

社会の成績を効率よく上げるには、以下の3つのステップが必要です。

授業を受ける

暗記する

問題演習

記述の戦場はSTEP3の問題演習(アウトプット)の教材です。知識の土台がしっかりとしていない段階でやみくもに問題演習(アウトプット)を行っても、成績が上がりません。

アウトプットをする前に、弊社の別教材である「コンプリートマスター」で授業を受け、「プラチナインプット」で知識の土台をしっかりと作った後に「記述の戦場」を使うと、抜群の効果を発揮します。

記述の戦場よくある質問

-

Q記述の戦場は、いつ頃から使い始めるべきでしょうか?

-

A

この質問はよく頂くのですが、はっきり言って記述問題の対策は早ければ早いほどよいです。

社会の記述問題対策のスタート時期に正解はありません。

あくまでもお子様の知識の土台がしっかりと出来上がった段階で開始して下さい。なお、テキストは地理・歴史・公民の分野別に問題を分けていますので、

4年生は地理、5年生は地理・歴史といったように、人気中学や難関中学への先取り対策も可能です。

6年生は、地理・歴史・公民の力をつけたい分野から行いましょう。小学6年生でも、1日2問のペースでしっかりと学習してもらえればたった30日で完成できるように

工夫されていますのでご安心下さい。

-

Qまだ志望校がはっきりしていない、あるいは4年生・5年生なので

記述が必要か分からないのですが対策した方がいいですか? -

A

ものすごく良い質問です。ズバリ答えは「対策した方が良い」です。

理由は2つあります。1つ目の理由は、今まで出題されていなくても、

自分が受験する年に記述問題が出題される可能性も十分にあるからです。

年々、記述問題を出題する中学は増えており、2017年の首都圏人気中学100校を調べたところ、

実にその80%の中学で記述問題が出題されました。この傾向は今後も続くでしょう。さらに、あなたのお子様の受験校は1校だけではなく、数校ではないでしょうか。

そうなった時に、全ての受験校で1問も記述問題が出ないという方がレアケースのはずです。

対策しているのといないのでは雲泥の差が出るでしょう。2つ目の理由は、記述問題に早いうちからあたっておくと、

記号問題・正誤問題などの他の問題形式にもプラスの相乗効果があるということです。

具体的な例でお話しますと、≪問題≫ 江戸幕府は誰がどのような背景で開きましたか? 30字以内で説明しなさい。

≪解答≫ 関ヶ原の戦いののち、1603年に徳川家康が開きました。この記述解答が書ける子ならば、以下の問題はどう感じるでしょう?

≪問題≫ 江戸幕府は誰が開きましたか? 漢字で答えなさい。

≪解答≫ 徳川家康次の文章で正しいならば○、誤っているならば、その部分を正しい答えに直しなさい。

≪問題≫ 江戸幕府は、長篠の戦いののち、徳川家康によって開かれた。

≪解答≫ ×長篠の戦い → 関ヶ原の戦いこのように、記述問題の難易度レベルを10とすると、漢字書取りはレベル6、記号選択・正誤問題はレベル4くらいです。

つまり、記述問題は、自分の知識を引き出す訓練になるので、他の出題形式に対しても応用がきくし、

知識の底上げにもなります。以上の2つの理由から、どんなお子様でも時間を見つけて記述の対策をおススメします。

先に対策をしておかないといざ必要になってからでは遅いと思ってください。

-

Q志望校では、100字以上の記述問題が必ず出題されるのですが、

こういった文字数の多い記述問題も対策できるのでしょうか。 -

A

このような字数の出題してくる中学を目指す受験生の多くは、いきなり過去問を解き始めようとするのですが、

最初からスラスラ100字を書ける子は本当にごくわずかです。100字の記述問題を書けるようにするためには、短い字数から書く訓練をしなければいけません。

つまり、20字~30字程度の一般的な文字数の問題で書く訓練や、記述の基礎やルールを身につけた後に、

過去問に入らなければいけません。なぜなら、30字の記述が書けない子は、当然50字の記述も書けませんし、

100字を書くなどははるか先のことだからです。毎年、文字数の多い記述問題の中学に合格した子は、過去問に入る前に記述の戦場でしっかりとした

記述の書き方やテクニックを身につけた上で、字数の多い記述問題に取り組んでいます。

※記述の戦場では100字を書かせる記述問題は取り扱っていません。

(ごく一部の中学でしか100字以上の記述は出題されないため)まとめると、記述対策としましては、このような流れが一番理想的です。

① まずは、コンプリートマスター/プラチナインプットのような知識補充型のもので、知識の土台をつくることが重要です。

② その後に、記述の戦場を使って、しっかりとした記述の書き方やテクニックを身につける

③ 最後に志望校の過去問を何年か解きながら、その字数に慣れるこれが何よりの近道かと思います。